Ce texte est extrait du troisième des quatre fanzines Free Fight. Retrouvez l'intégrale Free Fight dans le livre Free Fight. This Is Our (New) Thing publié aux éditions Lenka lente.

Parcourir de multiples directions. Affiner ses compétences en matière de composition parallèlement à l’improvisation. Ne pas négliger l’organisation. Allier les qualités d’un orchestre de chambre à la cohésion d’une petite formation de jazz : ce sont là quelques-uns des axes que le bassiste (également violoncelliste) Kent Carter a inventoriés.

Dès qu’il a commencé de s’exprimer sous son propre nom, son vocabulaire s’est tout de suite enrichi de nouvelles dimensions associées à la composition, envisagée comme une sorte d’accomplissement dans sa vie musicale. Chez lui, composer a correspondu à un besoin intérieur, quasi viscéral, ce dont témoignent Beauvais Cathedral (Emanem) et Kent Carter Solo With Claude Bernard (Sun Records), tous deux issus d’un travail entrepris dans l’Oise, près de Paris, au Château de Maignelay où s’est installé Kent Carter pendant un temps.

C’est au début des sixties, à Boston, aux Etats-Unis, que Kent Carter commença de s’illustrer dans le jazz après avoir suivi l’enseignement de la Berklee School of Music. Fort des leçons d’Herb Pomeroy, il intégra d’abord la rythmique d’un club local, At Lennie’s, en compagnie du pianiste Mike Nock et du batteur Alan Dawson, accompagnant les Booker Ervin, Zoot Sims, Phil Woods, Charlie Mariano ou Sonny Stitt de passage. Plus intéressant, il fit rapidement partie du trio du pianiste Lowell Davidson, dont un album paru chez ESP offre à entendre Gary Peacock à sa place – dommage pour Kent Carter… Sauf que ce groupe, pendant les quatre ans dont il allait en faire partie, l’amena à rencontrer à New York ceux qui allaient révolutionner le jazz : Bill Dixon, Cecil Taylor, Carla Bley et Mike Mantler qu’il côtoya tous, notamment au sein du Jazz Composers’ Orchestra, avant d’enregistrer en trio avec Paul Bley et Barry Atlschul. A la suite de quoi l’Europe fut parcourue, en quête d’expériences, dont les plus célèbres demeureront celles menées avec Don Cherry, puis, régulièrement, aux côtés de Steve Lacy.

Kent Carter a beaucoup écouté Henry Grimes, mais aussi Scott LaFaro, Gary Peacock, Alan Silva, tous bassistes émancipés. Faire progresser son instrument, au milieu des seventies, l’interpelle. Et à ce titre, il initie une rencontre intitulée Paris Bass Revolution, ce dont rendit compte un concert au Musée d’Art Moderne de Paris en compagnie de Peter Warren, Beb Guérin, Jean-François Jenny-Clark, Jean-Jacques Avenel et Oliver Johnson. Un rendez-vous malheureusement raté par manque de préparation selon l’instigateur lui-même – dommage…

Dans sa collection dédiée aux instruments de musique, le label Le Chant du Monde donnera toutefois à Kent Carter l’occasion de se rattraper en travaillant, cette fois, d’arrache-pied. En 1975, Kent Carter avait d’ailleurs été du disque consacré par cette même enseigne au piano, et confié à Michael Smith – un disque sans compromis d’aucune sorte, singulier, complexe.

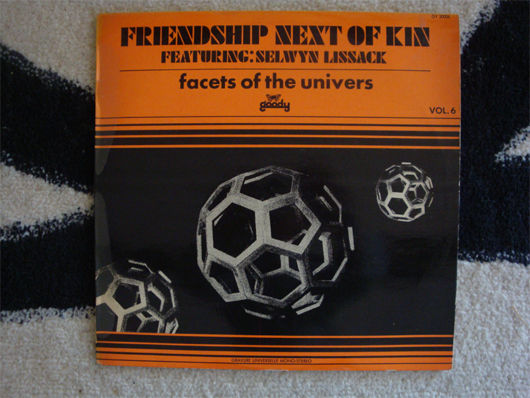

Complexe, It Will Come ne le sera pas moins, qui se consacre donc à la contrebasse, et dont les notes de pochette insistent sur l’histoire. Diversité des formes associées à l’instrument et des bois utilisés, importance du luthier, variétés d’archets : tout ceci est évoqué. Ceux qui ignorent tout de l’archet allemand (différent du français) apprendront que sa hausse, plus large, nécessite une prise différente à l’origine d’effets spécifiques. Le didactisme de bon aloi que voici ! Hommages sont aussi rendus à Bertram Turetzky, Gary Karr et Pops Foster : Bass is beautiful!

Pour autant, cet album dont les deux faces s’articulent différemment n’a rien d’un inventaire. Ou bien alors il s’avère si subtil qu’on ne s’en rend pas compte. La Face A s’ouvre par un blues au tempo de marche typique du pizzicato, suivi par un quatuor à cordes avec section rythmique (contrebasse et batterie) précédant le morceau-titre en trio avec Takashi Kako au piano et Oliver Johnson à la batterie. La Face B quant à elle surprend : il s’agit d’une suite pour orchestre à cordes et deux solistes, en quatre mouvements. L’orchestre s’y compose de deux flûtes, quatorze premiers violons, huit deuxièmes violons, quatre altos, six violoncelles et quatre contrebasses – y participent l’épouse de Kent Carter, Michala Marcus (à qui fut autrefois dédiée une bien belle ballade), et Carlos Zingaro.

De l’ensemble se dégage un univers éminemment personnel, rigoureux, et à rapprocher – dans un registre différent – du premier opus de Barre Phillips en solo, de son duo avec Dave Holland également, voire de Taxi de Joëlle Léandre, ou encore des Conversations entre François Méchali et Beb Guérin.

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)

/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)

/image%2F1230432%2F20240304%2Fob_566bd2_le-querrec-portal-grisli.jpg)

/image%2F1230432%2F20240304%2Fob_8cb7ce_glq-1982-the-trio-portal-lubat-di-dona.jpg)

/image%2F1230432%2F20240304%2Fob_18bb70_glq-1982-with-don-chery-at-uzeste-fest.jpg)

/image%2F1230432%2F20240304%2Fob_41965a_screenshot-2024-03-04-at-15-09-09-renc.png)

En compagnie du violoniste Billy Bang, le Ritual Trio du percussionniste Kahil El’Zabar rend un hommage plus ou moins adroit à Malachi Favors, contrebassiste de l’Art Ensemble of Chicago, personnage emblématique de l’A.A.C.M. et figure sensible du jazz d’avant-garde de ces 50 dernières années.

En compagnie du violoniste Billy Bang, le Ritual Trio du percussionniste Kahil El’Zabar rend un hommage plus ou moins adroit à Malachi Favors, contrebassiste de l’Art Ensemble of Chicago, personnage emblématique de l’A.A.C.M. et figure sensible du jazz d’avant-garde de ces 50 dernières années.

*

*

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)

/image%2F1230432%2F20240516%2Fob_32a0e4_9783969001202-1.jpg)

/image%2F1230432%2F20240504%2Fob_85977a_harutaka-mochizuki.jpg)

/image%2F1230432%2F20240425%2Fob_5613a4_mal-waldron-steve-lacy.jpg)

/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)

/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)